NPSLE – Wenn der Lupus das Nervensystem betrifft

Lupus kann viele Bereiche des Körpers beeinflussen: Haut und Haar, Muskeln und Gelenke oder auch Lunge und Niere. Manchmal wirkt sich die Erkrankung auch auf das Nervensystem aus. Wenn das passiert, sprechen Ärztinnen und Ärzte von einem neuropsychiatrischen systemischen Lupus erythematodes, kurz NPSLE.

Wenn der Lupus das Nervensystem angreift, kann das viele Fragen und Sorgen auslösen. Manche Betroffene haben Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme oder auch kognitive Beeinträchtigungen. Aber auch Krampfanfälle, Psychosen und Sehstörungen können auftreten. Bitte besprich alle neuen oder ungewöhnlichen Symptome immer mit deinem Arzt oder deiner Ärztin. Mit einer frühzeitigen Diagnose, einer individuell zugeschnittenen Therapie und der richtigen Unterstützung kann sich der Zustand oft deutlich verbessern. Viele Betroffene lernen, mit den Symptomen umzugehen und wieder Vertrauen in ihren Körper zu entwickeln.

Was bedeutet NPSLE?

NPSLE steht für neuropsychiatrischen systemischen Lupus erythematodes. Damit sind Manifestationen bzw. Auswirkungen des systemischen Lupus erythematodes (SLE) auf das Nervensystem gemeint.

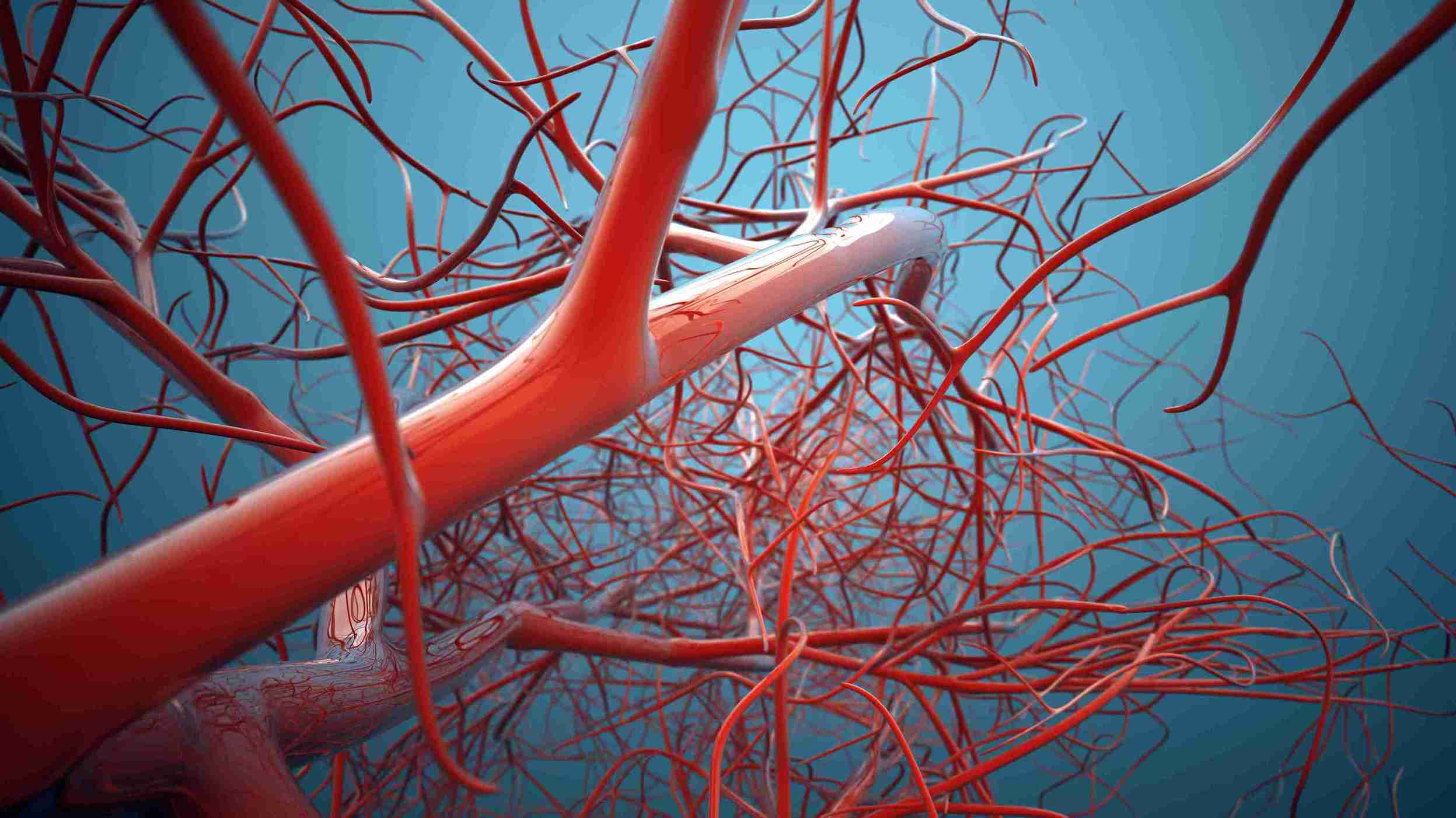

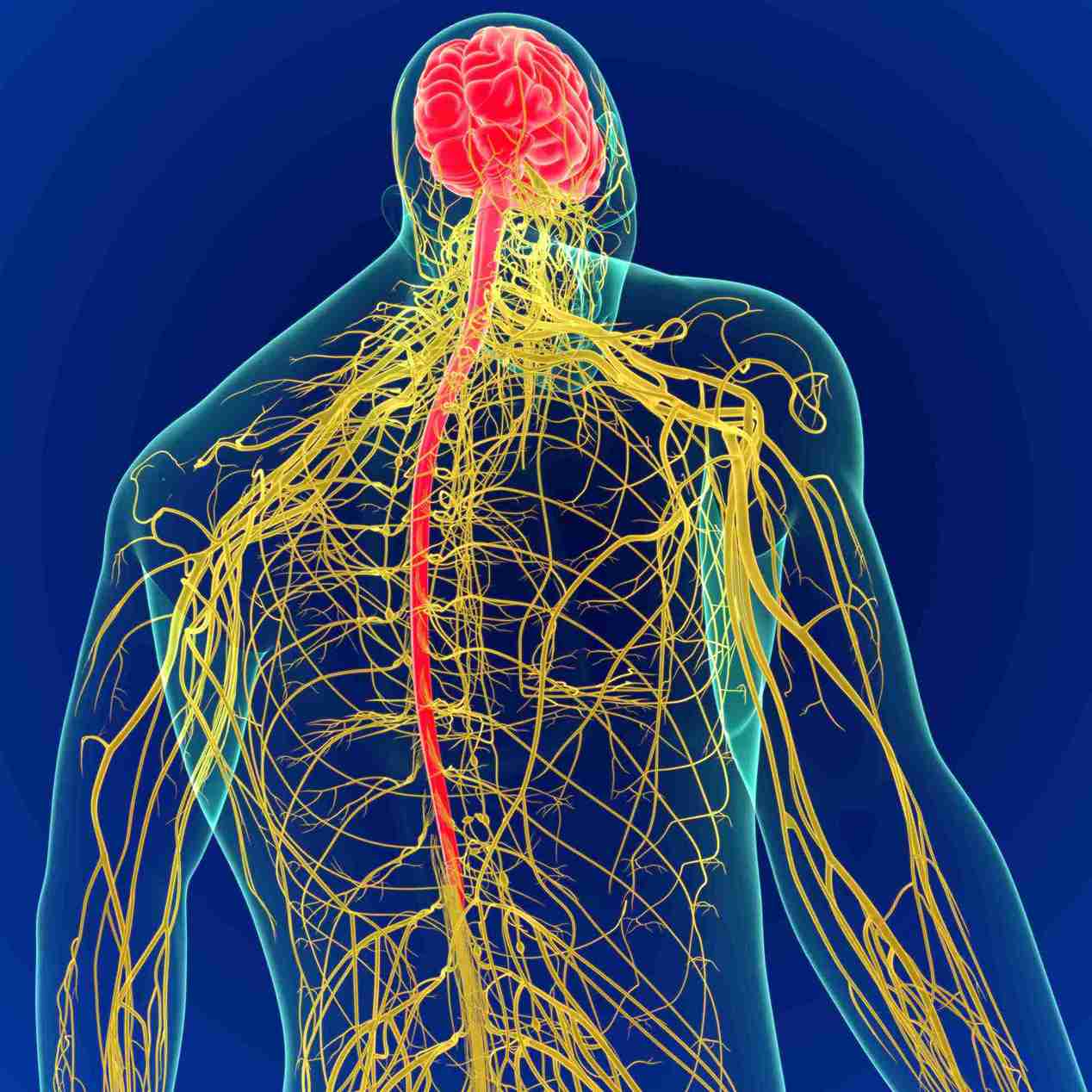

Unser Nervensystem ist sehr komplex und steuert nahezu alle Vorgänge im Körper: vom bewussten Denken bis hin zu automatischen Abläufen, die wir gar nicht wahrnehmen. Ärztinnen und Ärzte unterscheiden dabei drei Bereiche:

Zentrales Nervensystem (ZNS): Das zentrale Nervensystem besteht aus Gehirn und Rückenmark und ist die Steuerzentrale des Körpers, die Informationen aus dem Körper empfängt, verarbeitet und an die entsprechenden Stellen weiterleitet. Gehirn und Rückenmark reagieren sehr empfindlich auf Entzündungen. Deshalb ist es wichtig, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um mögliche Folgen zu vermeiden.

Peripheres Nervensystem (PNS): Das periphere Nervensystem umfasst alle Nerven, die außerhalb des Gehirns und Rückenmarks liegen (z. B. in Armen und Beinen).

Autonomes Nervensystem (ANS): Das autonome Nervensystem steuert unbewusste und lebenswichtige Körperfunktionen wie den Herzschlag, den Blutdruck, die Blasentätigkeit oder auch die Verdauung, also alles, was wir nicht bewusst durch den Willen beeinflussen können.

Wenn z. B. Probleme mit der Blase auftreten, denken die wenigsten daran, dass das Nervensystem betroffen ist. Oft geht man zunächst zu einer Urologin oder einem Urologen. Manchmal stellt sich jedoch heraus, dass die Ursache im Nervensystem liegt.

Bis die richtige Fachärztin oder der richtige Facharzt gefunden ist, kann es daher manchmal etwas länger dauern.

Wie häufig ist NPSLE?

Warum die Diagnose so schwierig ist

Wichtig zu wissen ist auch: Nicht alle neurologischen Beschwerden stehen automatisch im Zusammenhang mit Lupus. Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Kribbeln, Depressionen oder kognitive Störungen können beispielsweise auch durch Infektionen, Bluthochdruck oder Nierenerkrankungen verursacht werden oder als Nebenwirkung bestimmter Medikamente auftreten. Darum ist eine gute Zusammenarbeit mit Neurolog*innen und Rheumatolog*innen notwendig, um herauszufinden, was hinter den Beschwerden steckt, und die bestmögliche Behandlung zu finden.

Das Akronym VITAMINS

Im Klinikalltag orientieren sich Ärztinnen und Ärzte häufig an dem Merkwort „VITAMINS“.

Dieses Vorgehen hilft ihnen dabei, verschiedene mögliche Ursachen für neurologische oder psychische Symptome systematisch zu überprüfen und gegebenenfalls auszuschließen. Wenn keine andere Erklärung gefunden wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Lupus das Nervensystem betrifft – also ein NPSLE vorliegt.

Jeder Buchstabe steht für eine mögliche Ursache:

V = vaskulär (Durchblutungsstörungen oder Gefäßentzündungen)

I = infektiös (Infektionen des Gehirns oder Nervensystems)

T = traumatisch (Folge von Verletzungen)

A = autoimmun (Autoimmunerkrankungen wie der systemische Lupus erythematodes)

M = metabolisch (Stoffwechselstörungen, z. B. bei Diabetes oder Niereninsuffizienz)

I = iatrogen (Nebenwirkungen von Medikamenten oder Behandlungen)

N = neoplastisch (Tumorerkrankungen)

S = strukturell (Veränderungen im Gehirn oder Rückenmark)

Symptome und Warnsignale

Wenn der Lupus das Nervensystem angreift, kann sich das auf ganz unterschiedliche Weise bemerkbar machen. Je nachdem, welcher Teil des Nervensystems betroffen ist, können verschiedene Beschwerden auftreten. Manche betreffen die Konzentration oder die Stimmung, andere äußern sich körperlich, etwa durch Kopfschmerzen, Taubheitsgefühle oder sogar Krampfanfälle.

Hier findest du einen Überblick über häufige Symptome und Warnsignale, die auftreten können:

Diese Warnsignale solltest du ernst nehmen und immer ärztlich abklären lassen:

- neue oder plötzlich auftretende neurologische Beschwerden

- akute Krampfanfälle, Lähmungen, Sehstörungen

- deutliche Stimmungsschwankungen oder depressive Episoden

Diese Symptome bedeuten nicht automatisch, dass dein Lupus das Nervensystem betrifft – aber sie sind wichtige Warnsignale, die frühzeitig untersucht werden sollten. Mit einer rechtzeitigen Diagnose und einer passenden Behandlung lassen sich viele Beschwerden gut in den Griff bekommen.

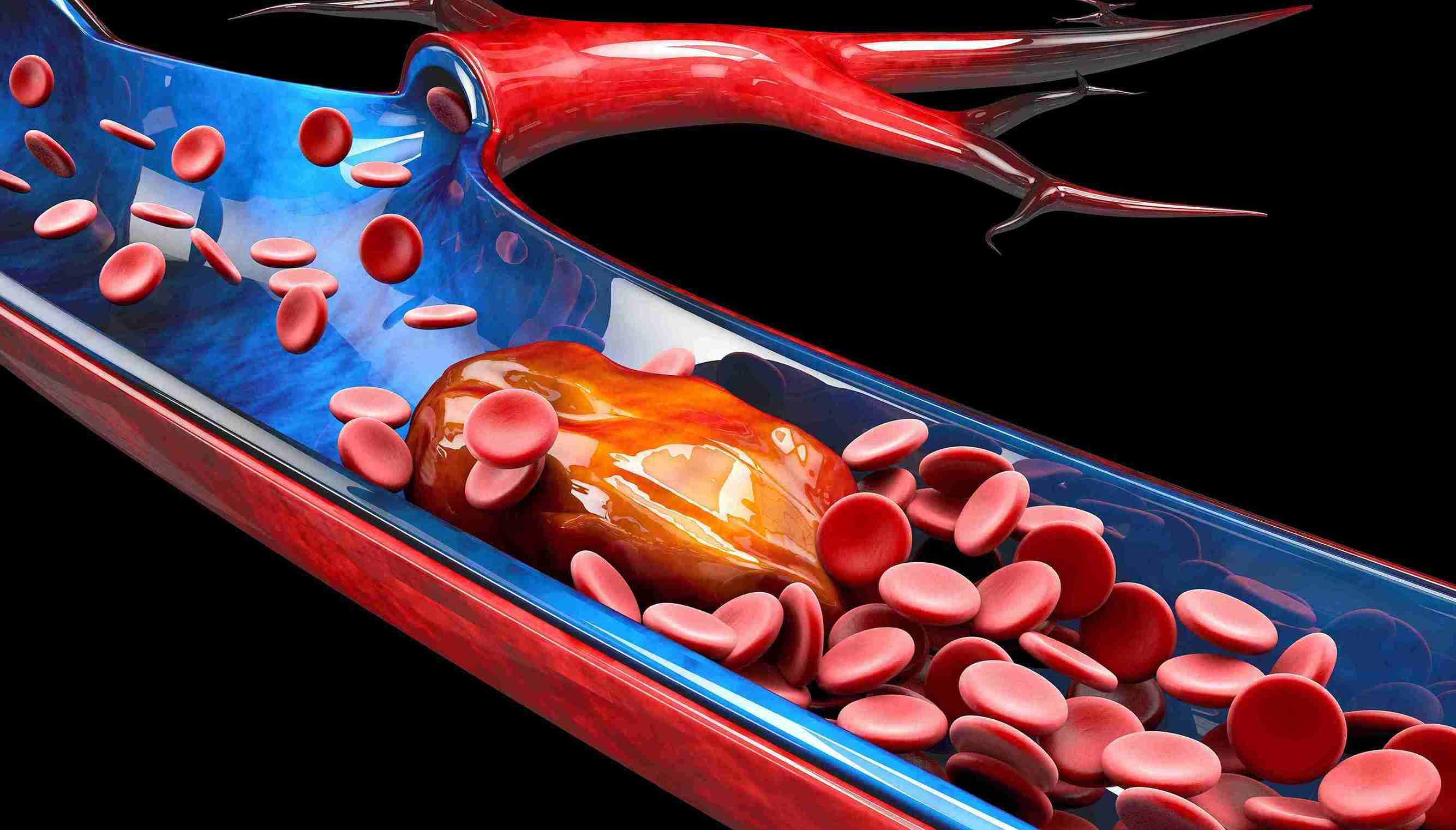

Wie entsteht NPSLE?

Auf die Frage, warum sich Lupus auf das Nervensystem auswirkt, gibt nicht die eine Erklärung, denn die Ursachen sind vielfältig, und meist spielen mehrere Faktoren gleichzeitig eine Rolle. Im ärztlichen Gespräch und in der Untersuchung gilt es diese herauszufinden, denn davon hängt die Therapie ab.

Einige mögliche Ursachen sind:

Wie wird NPSLE untersucht?

Welche Untersuchungen sinnvoll sind, hängt immer von den individuellen Beschwerden ab. Deine Ärztinnen und Ärzte entscheiden gemeinsam mit dir, welche Schritte notwendig sind, um die Ursache deiner Symptome möglichst genau zu verstehen.

Am Anfang steht meist die Überprüfung der allgemeinen Lupus-Aktivität. Denn eine erhöhte Entzündungsaktivität kann nicht nur Gelenke oder Organe betreffen, sondern auch psychische Symptome wie Depressionen oder Konzentrationsstörungen auslösen. Zur Diagnose werden häufig Blutuntersuchungen durchgeführt, bei denen bestimmte Antikörper (z. B. Anti-dsDNA) und Komplementfaktoren gemessen werden. Sie geben Hinweise darauf, wie aktiv die Erkrankung derzeit ist.

Zudem werden die Marker für das Antiphospholipid-Syndrom gemessen: die Antikörper gegen Cardiolipin und Beta-2-Glykoprotein-1 sowie das Lupus-Antikoagulans.

Untersuchungen des Nervensystems

Wenn der Verdacht besteht, dass Lupus das zentrale oder periphere Nervensystem beeinflusst, können verschiedene weitere Untersuchungen notwendig sein. Typischerweise gehören dazu:

- Magnetresonanztomografie (MRT)

Sie ist das wichtigste bildgebende Verfahren, um mögliche Veränderungen im Gehirn oder Rückenmark sichtbar zu machen. So lassen sich z. B. Durchblutungsstörungen erkennen. Ein CT (Computertomogramm) reicht dafür meist nicht aus, weil es feinere Veränderungen nicht zuverlässig darstellen kann. - EEG (Hirnstrommessung)

Ein EEG wird durchgeführt, wenn Krampfanfälle oder andere elektrische Störungen im Gehirn vermutet werden. Dabei werden Hirnströme gemessen, um auffällige Aktivitätsmuster zu erkennen und den Verlauf einer Behandlung zu beurteilen. - Messung der Nervenleitgeschwindigkeit

Diese Untersuchung zeigt, wie gut deine Nerven Reize weiterleiten. Sie ist hilfreich, wenn du z. B. unter Taubheitsgefühlen, Kribbeln oder Muskelschwäche leidest. Dabei wird ein elektrischer Reiz über auf die Haut geklebte Elektroden verabreicht und gemessen, wie schnell der Reiz weitergeleitet. Wenn die Weiterleitung verzögert erfolgt, weist das auf eine Schädigung der peripheren Nerven hin. - Lumbalpunktion (Untersuchung des Nervenwassers)

Hierbei wird etwas Nervenwasser aus dem Wirbelkanal im unteren Rückenbereich entnommen. Durch die Untersuchung des Nervenwassers (Liquor) kann festgestellt werden, ob eine Entzündung im Gehirn oder Rückenmark vorliegt und welche Ursachen, wie z. B. eine Infektion im ZNS, dafür infrage kommen oder ausgeschlossen werden können. Wenn eine Entzündung besteht, sind die Abwehrzellen bzw. die Leukozyten im Nervenwasser deutlich erhöht, vor allem bei bakteriellen Infektionen. Ein erhöhter Eiweißgehalt kann auf Schädigungen oder eine Reizung der Nerven hinweisen, wie sie etwa bei Störungen des peripheren Nervensystems vorkommen, die sich durch Kribbeln, Taubheit und/oder Schmerzen äußern.

Wie wird NPSLE behandelt?

Die Behandlung einer neuropsychiatrischen Beteiligung bei Lupus (NPSLE) hängt immer davon ab, welche Ursache hinter den Symptomen steckt. Wichtig ist, dass du gemeinsam mit deiner Ärztin oder deinem Arzt einen individuellen Behandlungsplan entwickelst – denn NPSLE kann sich bei jeder Person anders äußern und anders verlaufen.

Ein neuropsychiatrischer Lupus kann das Leben ganz schön durcheinanderbringen. Wichtig ist, sich selbst Zeit zu geben und anzuerkennen, dass es in manchen Phasen leichter und in anderen schwieriger ist. Jede kleine Verbesserung ist ein Fortschritt. Betroffene sollten gut auf sich achten: Ausreichend Ruhe, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung im eigenen Tempo und der Austausch mit anderen Betroffenen können Körper und Seele stärken.

Podcast-Tipp: In der Podcast-Folge Neurologische Manifestationen bei Lupus – erkennen und verstehen erfährst du, wie sich Lupus auf das Nervensystem auswirken kann. Jetzt auf Lupuscheck.de oder in deiner Podcast-App anhören.

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Torsten Witte (Direktor der Klinik für Rheumatologie und Immunologie, Medizinische Hochschule Hannover) für die Unterstützung beim Verfassen dieses Kapitels.

NP-DE-LPU-WCNT-250054, November 2025

Die LupusCheck-Expert*innen

Dr. med. Johanna Mucke

Oberärztin,

Rheumazentrum Ruhrgebiet, Herne

PD Dr. med. Johannes Knitza

Oberarzt,

Universitätsklinikum Gießen & Marburg

Dr. Carolin Tillmann

Institut für Erziehungswissenschaft

Arbeitsbereich Sozial- und

Rehabilitationspädagogik,

Philipps-Universität Marburg

PD Dr. med. Martin Krusche

Oberarzt,

Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf

Prof. Dr. med. Julia Weinmann-Menke

Leiterin des Schwerpunkts Nephrologie

und Nierentransplantation,

Johannes Gutenberg-Universität Mainz